2025 年 9 月 14 日,星期天,晴。

今天早上骑自行车时发现路边围了一面铁皮墙,上面贴着“施工重地,闲人免进”的警示牌。

骑车也不方便玩手机嘛,太无聊了,莫名对这条标语起了兴趣。

为了普适和方便书写,下文中统一用“无关人员禁止入内”指代,这一改动并不影响文章所讨论的。

权力的运作

“无关人员禁止入内”。

这或许是生活中最微不足道、却又最为普遍的权力微缩景观。时常悄无声息地出现在工厂车间、走廊尽头的档案室、设备机房乃至小区的配电室门前。大多数人对其视若无睹,身体和意识都自觉地接受了这八个字砌成的无形之墙,坦然置身于“无关”的范畴之内,继而转身离开。

长久以来的我也是转身就走的其中之一,今天却想仔细聊聊这个话题。

首先用最经典的逻辑工具去解剖这句话,会发现任何有效的指令都应包含三个清晰要素:合理的前提、明确的对象和可执行的动作。其中的“动作”是“禁止入内”,清晰无疑;但“对象”是“无关人员”,这却让我有点不适。“无关”是一个关系性、结果性的判定,而非一个先验的、固有的标准。这便构成了一个悖论:这条指令要求,一个人在执行“入内”这个动作之前,必须提前确认自己已经具备“无关”这个结果性属性。

于此便陷入一个自我指涉的循环。你站在门前,你的“关”与“无关”是一个薛定谔的状态,是一个纯粹的未知数。这条指令因此陷入了自身的逻辑泥潭:它需要一个“无关”的人来自觉遵守一个他无法自我验证的规则,这无疑是无效的,因为它缺乏一个使其被遵循的理性基础。

然而,如果仅仅将其视为一个逻辑笑话,那就大大低估了这八个字在现实生活中无比有效的力量。这种力量与逻辑无关,需要转向语言如何运作并行使权力来寻找答案。奥斯汀的言语行为论认为,语言不止只是用来描述世界的工具,其本身便是在“做事”,例如承诺、命令或判决,这被称为“施事话语”。“禁止入内”试图成为这样一句话语,意在创造一道禁令的现实。但它的失败在于,它想通过语言赋予某人“无关人员”的身份,但这个身份却无法在指令生效前被语言所赋予。作为一个“施事话语”,它在语言内部是不成功的。

逻辑如此不通,可它为什么依然有效?因为它的力量源泉并不在语言本身,而在语言之外。这条指令的真正目的,从来不是进行一场平等的沟通,而是行使权力,宣告边界。看似不合理的形式,恰恰是权力姿态的体现。这八个字的潜台词是:“此地的归属权和定义权在我,而不在你。我拥有对你身份进行最终裁决的权力,并有能力对‘违规’行为施加后果。”八个汉字只是一层薄薄的帷幕,帷幕之后,是监控、罚款、保安、电棍等一整套暴力系统。这条指令本身无力完成自我证明,它必须依赖这个外部系统作为其最终的担保。

因此,虽然它作为“施事话语”是失败的,但它作为一种“以言取效”的话语却取得了巨大成功。它的目的不是要逻辑自洽,而是要产生效果,即:阻止大多数人进入。它通过制造不确定性和风险来运作。毕竟我们无法确定自己是否“无关”,更不确定的是,挑战这条指令会带来什么后果。于是,对于绝大多数人来说,最经济、最安全的选择就是:自我归入“无关”类别,然后离开。这句话作为指令的目的不是讲道理,而是告诉你“不能进来”,很显然它成功了。这条指令通过语言,成功地引导我们进行了一场自我规训。

这揭示了秩序的一个秘密:现实中许多规则,并非建立在无懈可击的逻辑或完美的条例之上,而是建立在一种不言自明的权力结构和我们对它的集体服从之上。

存在的证明

然而,上述分析尽管清晰地勾勒出了权力运作的机制,却依然停留在一种后来看的、系统性的视角。它巧妙地解释了“我们为何大多数选择离开”,却轻盈地跃过了那个无比幽微却又决定性的瞬间,即:一个自由的、未被定义的个体,与一个冰冷的权力符号的首次遭遇。

倘若我们用现象学的悬置,将关于权力、后果、社会结构的既有认知全部暂时封存,退回到最初的、也是最根本的相遇点,便会发现一个更为有趣的事实:在一切“禁止”与“服从”得以可能之前,首先发生的,是一个纯粹的意识事件。

那道蓝白色的铁皮墙和八个工整的汉字,在我骑车路过并瞥见它们之前的全部时间里,于我而言,是一种绝对意义上的“无”。这并非简单的“没有关系”或“毫不重要”,而是一种更为彻底的、前关系的虚无。它们不存在于我的感知世界,我的意识也未曾探索感知到它们;同理,我也不存在于它们所要管辖、规训或排斥的对象集合中。如同两条互不交织的平行线,彼此都是对方绝对的空白。这种状态是混沌的,却也饱含着一种未被界定的、沉默的自由。

而“看到”这个看似微不足道、几乎是生理本能的动作却像一道突如其来的闪电,瞬间劈开了这片混沌。“意识”在此刻诞生,我被“抛入”了一个必须由我负责的情境。我的世界与标语的世界,这两个此前互不相干的孤岛,发生了第一次强制且不可逆的纠缠。我被从“无”的舒适与无知中粗暴地抛掷出来,置于一个崭新的、必须做出回应的边界之上。

此刻,标语其本身的逻辑悖论和它背后若隐若现的暴力系统,都尚未完全涌入我的思维。它们是我的背景知识,但并非我此刻的直接体验。在这一瞬间,最首要、最灼人的事实并非是“它禁止我”,而是“我意识到了它”。这个意识的动作,本身就是一个创世之举:它创造了一个全新的情境,也创造了一个必须在此情境下重新定义自我的“我”。

于是,那之后的选择,无论进入或是不进入,其分量远超过一次简单的行为计算。它上升为一个存在主义的行动,一次关于自我定义的无声宣誓。

我选择进入。这不仅仅是一个物理上的跨越,这更是一种精神上的反抗:在意识到世界对我的定义与规训之后,我以我的闯入行为本身来创造意义。我以我的肉身存在,拒绝了标语试图强加给我的那个模糊且被动的“无关”标签。我用行动宣称:“我的属性,由我的行动来定义,而非由你的语言来预先裁定。”在此刻,我通过“进入”这个动作,使自己成为了一个“有关”的人,一个拒绝被简单归类的人。我闯入了它试图维护的“纯粹”空间,也用自己的自由意志污染了它那看似不容置疑的逻辑。在这一刻,我与标语的关系,从刚刚诞生的“认知关系”瞬间变为一种对抗或挑战的实践关系。我迫使那抽象的权力符号,必须具体地、针对“我”这个独特的个体,来做出它的下一步反应。

又或者我选择不进入。这也不仅仅是避险,它是主动的、尽管看起来是被迫的认同。我用自己的转身,完成了权力运作的最后,也是最关键的一环:自我认证。标语说:“你是无关的。”而我用我的行动回应:“是的,你说得对,我是。”这或许可被视为一种“自欺”,我主动放弃了我的自由,选择被一个外在的标签所定义,从而逃避了自由选择所带来的重负与风险。我用自己的行为,确认并巩固了它的有效性,我成了它权威的一个活生生的注脚。我们之间的关系,从意识的诞生迅速演变为一种沉默的共谋。我接受了它为我预设的位置,并安然地退回到它所划定的界限之外。

因此,真正将我们隔绝在外的,从来不只是那面铁皮墙,也不仅仅是那八个汉字所代表的暴力担保系统。最初且最坚固的墙,是那道将“无”劈成“有”的意识闪电,是它将我突然安置在一个必须抉择的境况之中。

自此之后,每一个看似微不足道的转身或前行,都不再是无意识的行为。它们是我们对自身存在的一次次选择,是我们用行动书写的关于“我是谁”的答案。这道意识的裂缝,一旦开启,便永远无法弥合。而我,乃至任何一个个体,终其一生,都穿行在这无数道由意识照亮的、需要不断做出抉择的边界之上。

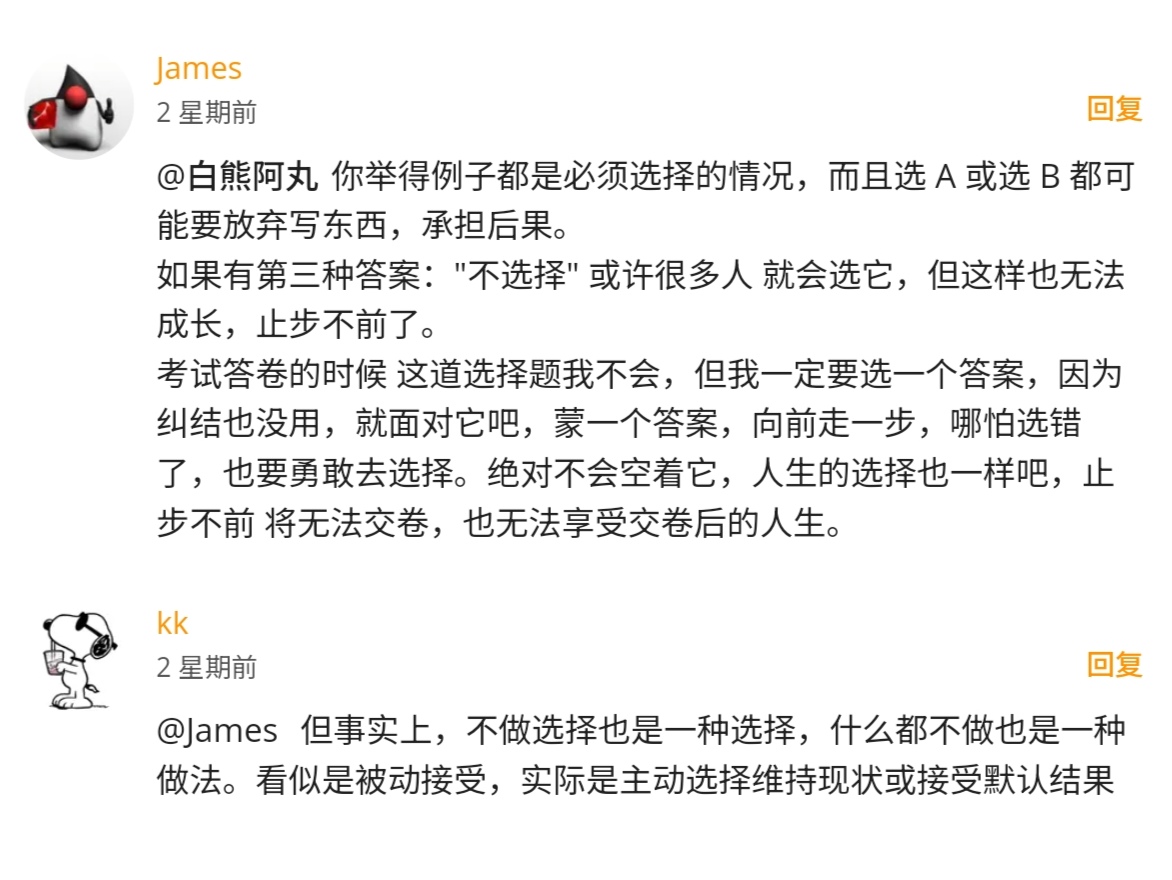

半个月前,我在白熊阿丸博客《人生大事便利店》一文下回复过一位博友,这篇文章也算是对我那条评论的补充吧。

无特殊标注默认为原创,转载引用注明出处